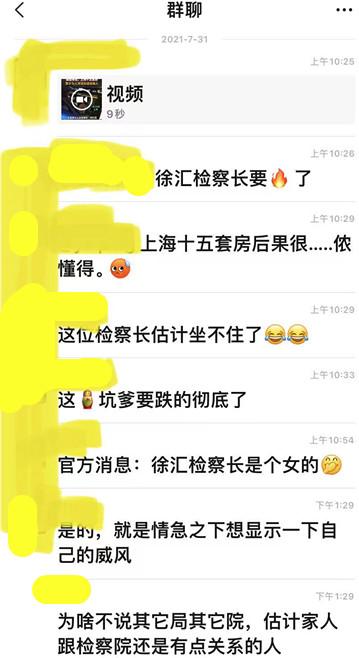

【摘要】 昨天一早,在朋友圈看到有人发了个视频,说是有人在发生车辆事故后叫嚣我爸是徐汇区检察长就是有钱,上海有十五套房来打我……朋友圈里旋即

昨天一早,在朋友圈看到有人发了个视频,说是有人在发生车辆事故后叫嚣“我爸是徐汇区检察长”“就是有钱,上海有十五套房”“来打我”……

朋友圈里旋即有了兴奋点,议论了起来。

多数人是来看热闹的。

我正有些疑惑,心想这刚出了一个“徽州宴”的事儿坑夫,马上就又来了个没脑子坑爹的?

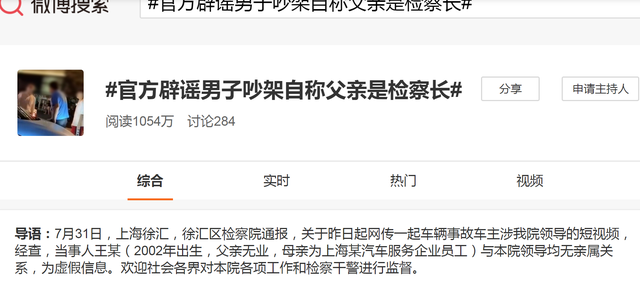

不久,官方的辟谣就来了。而且还上了热搜!

这反应能力真够快的,足见管理层现在对舆情的重视。

这件事,到底是“十五套房”还是“四五套房”,也就没那么多人关心了。

可是,随着人们“热情劲”的消退,我突然又想到,要是这种事情频频发生,那官方也要频频出来辟谣吗?

那有些政府机关,岂不要疲于奔命?

这也不是不可能的。

在这个浮躁的社会,有多少人喜欢无中生有、信口雌黄啊!

拉大旗作虎皮的事情,简直太多了。

过去我在机关工作,因为负责到一些职称评定的事情,就碰到过一个基层来的“侃大山”。

他口口声声说他是我上面一个大领导的弟弟,跟谁都熟。

我也知道在系统中该领导确实是有个弟弟的,但不知具体是谁。

这事不好徇私,也不好向领导求证,一度搞得我非常坐蜡。

后来证实,他这个人就是个到处拿领导来镇人的“大忽悠”。

还有一次,去参加一个婚礼,碰上一个人,知道了我所在的单位,立即就对我们的老总如数家珍,那关系似乎和他好得不得了,简直令人瞠目。

我差点就相信了他。

可事实上这个人狗屁不是,和老总八竿子都打不着。

我相信,在生活中大家都会有很多这样的体验。

这些人吹牛、炫耀、胡说八道。

他们就是想引起别人的重视,再压人一头。

知道点底细的人,都会非常厌恶他们。

但有时他们也会很有市场,蒙住一些人。

正因为如此,才会不断地有人效仿,甚至“前赴后继”。

陌生人之间争吵发生矛盾,靠这种名堂来夸耀自己,意图压住对方、哗众取宠的事,在生活中真是太多了!

如果什么事儿都要让相关部门出来证伪,真不知要浪费多少资源。

昨天同样上了热搜的,还有一件这样的事。

一个网红自称自己本硕博都在华中科技大学读书,还公开表示自己成绩不错,家里在学校有点背景,就算考上二本也可以转学到华科。

面对质疑,她还叫嚣“这帮人估计在嫉妒,估计上不了华科,嫉妒的那没有办法,谁让你父母不是华科的老师。”

最后搞得学校也不得不出来澄清。

但学校说得比较好,“相关情况学校不知情,关于网上的不实言论会做出相应处理”,根本不想跟这种人多费精力。

当然,现在社会上也有一些仇富、仇官的情绪,也确实有不公平的事件,“我爸是李刚”,“徽州宴是我干的,老子有的是钱”这些话都深深地刺痛着人们的神经。

打掉这些人的嚣张气焰,是非常必要的。

但也要注意把握分寸,要有理性和常识的分辨能力。

否则事事寻根,无限扩大化,很多事情的结果,就可能适得其反了。

例如在这次的官方辟谣中,官二代的身份没有被“揪出来”,王某的身世,倒是都翻出来了。

没工作的父亲,做汽车服务的母亲,这些被株连的人就很无辜。

王某当然应该为自己的胡说八道付出了代价,以警示效尤。

但我们都是平常人,是不是凡事都要把一个人逼到非黑即白的路上去呢?

凡事都要自证清白,一些生活琐事,也能掀起惊天大浪。

这也是很不正常的。

现在的网络世界纷繁复杂,一切的事情都流量至上,搞得很多人和事都是非难辨。

这是会消耗大量的社会成本的。

做一个理性的人,避免盲从,避免情绪化,“不畏浮云遮望眼”,做好自己的事,这对谁都是有好处的。